大江新闻讯:“吃得安全、吃得适配”现已成为千万家庭的“心头事”。牛奶作为优质营养来源,却因乳蛋白致敏问题让易敏体质人群望而却步。面对国内低敏乳制品长期依赖进口、技术受制于人的民生痛点,南昌大学食品学科“科技部食物过敏创新团队”聚焦我国低敏乳制品产业的重大技术瓶颈与市场需求,深耕乳蛋白脱敏技术研究,致力于破解进口依赖困局。让我们共同走进这支团队,探寻他们如何让国产低敏乳制品走进寻常百姓家,为易敏体质人群筑起坚实防线的科研创新故事。

理论创新是技术研发的“指南针”

“以往的技术就像乱砍滥伐,既破坏致敏结构,也损伤营养成分,而我们的理论,是让技术精准靶向作用。”南昌大学食品学院副院长、“科技部重点领域创新团队”核心骨干李欣教授形象地解释道。团队创新提出乳蛋白致敏性消减新理论,首次明确靶向破坏致敏表位是降低乳蛋白致敏性的关键——这一发现推翻了传统无差别酶解的思路,为技术研发指明了方向。

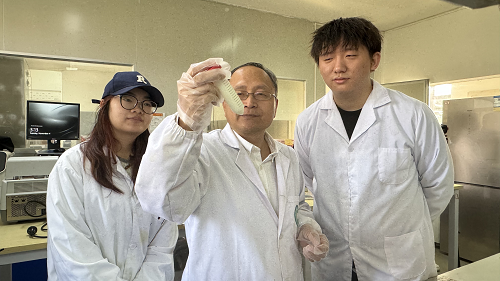

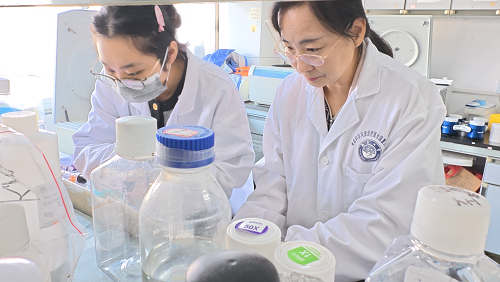

“乳清蛋白中α-乳白蛋白和β-乳球蛋白是牛乳中主要的过敏原,也是造成婴幼儿过敏的主要原因。我们可以破坏它产生致敏的结构,让它保留营养价值,同时又保持很好的口感。”实验室内,南昌大学中德联合研究院教授、科技部重点领域创新团队负责人陈红兵教授一边实验一边向记者介绍,团队进一步创建基于牛乳主要过敏原表位为靶点的酶解乳蛋白新方法。相较于传统酶解技术要么致敏性消减不彻底,要么有产生苦味的弊端,这种新方法如同精准手术刀,在消减致敏风险的同时,完好保留了营养价值与温和口感,真正做到“精准脱敏、美味不减”。

技术攻关是技术研发的“传动轴”

另一处实验室内,李欣正带着团队进行实验,她告诉记者,乳清粉是婴幼儿配方奶粉的主要原料,团队从10万余份血清样本里获得了符合中国婴幼儿的特定蛋白酶,这种酶能精准瞄准过敏原靶点—表位,再用特定的蛋白水解酶来打断导致过敏的序列,有效地消减了致敏性。该项技术将推动实现低致敏乳清粉的国产制造,打破进口产品的市场垄断,填补国内相关领域技术空白。

团队同时也在研发新资源食品——一种从动物、植物、海洋微藻中分离的在我国无食用习惯的食品原料。“这种新资源食品存在一定程度上的致敏性,我们已经开始开展新资源食品的致敏性筛查工作,目前已完成多个生物合成产品的致敏性安全评估,并联合国家风险评估中心制定了新资源食品致敏性评价指南。”负责该项研究的佟平研究员说,“最近我们还助力江西富祥生物科技有限公司获批了短柄镰刀菌蛋白的生物制造标志性产品。”

成果转化是技术研发的“试金石”

“我们与医院合作,聚焦过敏全流程,规范采集多维度临床数据,严守质控与隐私合规,助力诊疗优化、科研突破及相关产品升级。”李欣介绍道。该团队已与澳优、汤臣倍健达成合作意向,致力于开发符合中国宝宝的低致敏婴配奶粉。

“未来,我们将聚焦更多活性因子,对易敏体质进行益生菌干预,通过免疫调节来改善易敏体质,让更多的人可以放心吃、大胆吃。”如今,团队的研发已从牛奶延伸至花生、小麦甚至海鲜等其他食物过敏原,致力于研发出更多种类的低敏食品,为不同过敏体质的人群提供更多安全、营养且美味的饮食选择,逐步构建起一个更加全面的低敏食品体系,让过敏人群在饮食上拥有更多选择和保障。

原文链接:

https://tv.jxnews.com.cn/system/2025/11/17/021029834.shtml

编 辑:刘银雪

责任编辑:陈小赤