- 我校谌烈教授课题组在大面积单组分有机太阳能电池领域研究取得重要进展

- 发布时间:2023-09-07

-

本网讯(化学化工学院)近日,我校谌烈教授课题组在大面积单组分有机太阳能电池领域研究取得重要进展,研究成果在化学顶级期刊Angew Chem Int Ed上发表。

有机太阳能电池(OSC)具有其质量轻、柔韧性高和半透明等多种优点,其中单组分有机太阳能电池(SCOSC)由于有利于形成稳定的薄膜形态,引起了人们的广泛关注。然而,SCOSC的发展远远落后于本体异质结器件。这可归因于两个主要因素:一方面,某些类型的单组分材料(如分子二元组和双缆共轭聚合物)通常具有复杂的分子结构,使得其合成步骤多、合成难度大。另一方面,共轭嵌段共聚物(CBCs),被认为是最有前途的单组分材料之一,因为它们不但易于合成,而且嵌段聚合物的自组装特性有利于分子的有序堆叠。然而,CBCs通常是通过传统的一锅法合成,受体的聚合单体往往直接添加到预聚合的给体嵌段中,容易导致聚合物链中重复单元的无序排列,严重影响器件光伏性能和长期稳定性。另外,SCOSC的研究目前主要集中在刚性小面积器件,柔性大面积器件研究鲜有关注。

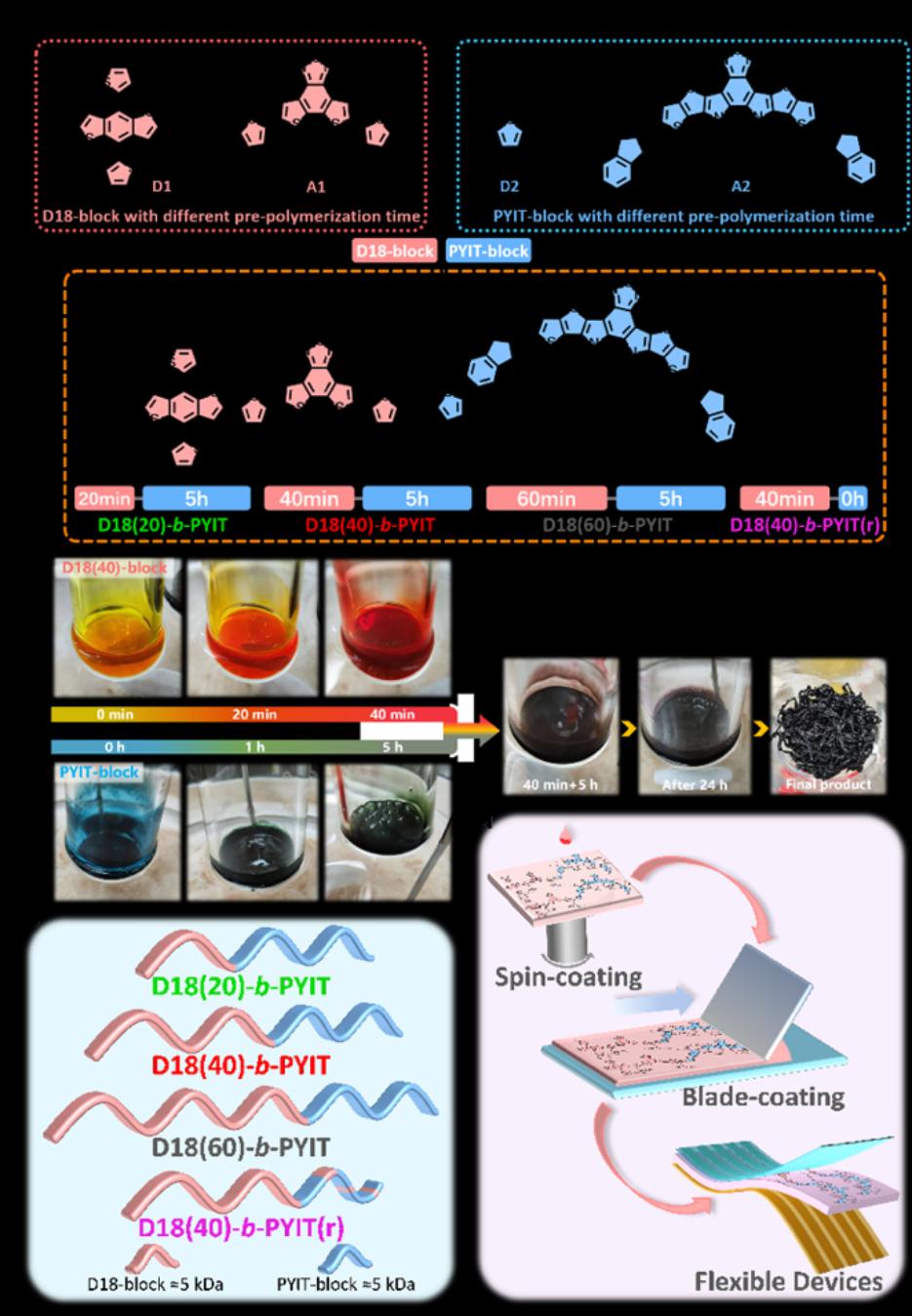

我校谌烈教授团队、韩国蔚山研究院Changduk Yang教授和江西理工大学黄斌副教授合作,通过共价键的形式将给体材料和受体材料结合,制备了一系列结构高度有序的CBCs,D18(20)-b-PYIT、D18(40)-b-PYIT、D18(60)-b-PYIT和D18(40)-b-PYIT(r),精细调控了CBCs中给体和受体的序列长度和序列分布,研究了其对光伏性能的影响。研究发现,通过控制聚合物嵌段的序列长度和分布可以调控CBC的自组装,优化薄膜形态,提器件高光电性能并减少能量损失,从而同时提高器件效率和稳定性。其中,基于D18(40)-b-PYIT的小面积器件实现了13.4%的最佳器件效率,并且器件稳定性得到提高。更重要的是,成膜动力学表明,与相应的二元共混薄膜相比,具有合适的序列分布和序列长度的CBC更易于获得优良的大面积薄膜形貌和机械柔韧性。最终,基于D18(40)-b-PYIT的大面积刚性和柔性器件分别实现了11.62%和10.73%的效率,远高于相应的二元器件。

以上结果表明,精细调控CBC的序列结构是一种有效策略,可以同时提高SCOSC的综合性能,包括效率、稳定性、机械性能、简便的印刷工艺以及相应的大面积柔性器件,这些都是未来商业化应用所面临的关键问题。研究成果于2023年8月发表在Angew. Chem. Int. Ed.(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202308267),论文第一作者为南昌大学博士研究生程毓君,南昌大学谌烈教授为唯一通讯作者,南昌大学为唯一通讯单位,合作者为韩国蔚山研究院Changduk Yang教授和江西理工大学黄斌副教授。

编 辑:涂金凤

责任编辑:许 航